Actualités

Roger Lefèvre nommé Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur

Roger Lefèvre, Professeur émerite à l'Université Paris-Est Créteil, un des membres fondateurs du LISA a été nommé Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur au titre du Ministère de la Culture et de la Communication. cette distinction reconnaît en particulier la qualité et la dimension novatrice des travaux que R. Lefèvre a conduits sur les matériaux du patrimoine culturel dans leurs interactions avec les systèmes atmosphériques.

mardi 21 août 2012

Noël Grand, lauréat du Cristal CNRS 2011

Noël Grand est lauréat du Cristal CNRS 2011, une distinction créée en 1992 pour honorer les personnels ingénieurs, techniques et administratifs pour les services qu’ils rendent à la recherche scientifique, quels que soient leur corps ou leur discipline. L’innovation, l’excellence, la créativité et la technicité sont ainsi salués. Noël Grand travaille depuis 5 ans au sein d’une unité mixte de l’UPEC, de Paris Diderot et du CNRS, le LISA, dirigé par M. Gilles Bergametti. Ce laboratoire étudie le fonctionnement des atmosphères terrestres et planétaires et les impacts générés par les activités humaines.

Noël Grand, vous venez de recevoir le Cristal du CNRS 2011, pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Alors que j’étais titulaire depuis 1994 d’une thèse de physique sur « le chaos acoustique et les instruments de musique à anche simple », j’ai changé de voie lors de mon service militaire. J’ai effectué celui-ci en 1995 en tant que scientifique du contingent dans un laboratoire du CNRS, le Centre d’Etudes des environnements Terrestres et Planétaires.

Puis j’ai rejoint en tant qu’ingénieur de recherche la division technique de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) du CNRS en 2000. Cette division est au service de tous les laboratoires faisant partie de l’INSU. Là, j’ai travaillé sur l’informatique embarquée dans les avions, et ai notamment conçu le système informatique d’acquisition de données du Mystère 20, un avion Dassault systèmes. Petit à petit, je me suis intéressé aux campagnes de terrain, à l’interface entre chercheurs, pilotes et partie technique.

En 2003, je suis devenu directeur adjoint de la division technique de l’INSU et responsable de l’antenne de Meudon. J’ai alors conduit le projet RALI (développé et financé par le Centre National des Etudes Spatiales et le CNRS,) destiné à l’analyse des nuages dans l’atmosphère, ainsi qu’AVIRAD, destiné à l’analyse in situ des aérosols atmosphériques. Tous deux ont été opérationnels en 2006 pour la campagne AMMA (analyses multidisciplinaires de la mousson africaine).

Quand avez-vous rejoint l’UPEC ?

En 2007, j’ai rejoint le LISA qui était en train de se restructurer en créant un département technique et son directeur m’a proposé de le mettre en place. C’est ainsi que je suis devenu directeur technique du LISA, en charge de fédérer les ressources techniques du laboratoire. J’étudie les besoins et propose les recrutements nécessaires, dirige l’équipe pluridisciplinaire. Je suis également chef de projet de la contribution française à un instrument spatial (MOMA-GC Mars Organic Molecule Analyser) permettant de détecter des traces de vie présentes ou passées dans le sol de Mars, dans le cadre de la mission internationale ExoMars de l’Agence Spatiale Européenne.

Est-ce à votre initiative que votre candidature a été déposée au Cristal CNRS ?

Non, l’initiative en revient au directeur du LISA, M. Bergametti. De mon côté, j’ai simplement rempli le dossier demandé.

Selon vous, pourquoi votre candidature a-t-elle été retenue ?

Plus que pour un apport en matière d’innovation technologique, je pense que ce qui a été récompensé c’est mon parcours, allant des campagnes de terrain jusqu’à la gestion de développements instrumentaux comme MOMA.

Quelles retombées en attendez-vous ?

Je n’attends aucune retombée, qu’elle soit financière, de notoriété ou de carrière.

La seule chose que je souhaite est que cette récompense aide à renforcer l’équipe technique du LISA. Multidisciplinaire, elle est composée de chimistes, d’instrumentalistes, d’informaticiens et s’est déjà étoffée depuis cinq ans. En 2007, nous étions onze, aujourd’hui nous sommes une vingtaine de personnes (personnels CNRS, UPEC et Paris 7 Diderot). Mais nous avons absolument besoin que les effectifs augmentent encore, notamment sur des profils d’ingénierie, pour pouvoir apporter le support technique nécessaire pour les 70 chercheurs permanents du LISA, les post doc…

|

|

|

| Luc Hittinger, président de l'UPEC © IPSL |

Gilles Bergametti, directeur du LISA

© IPSL

|

|

|

|

Jean-Marie Flaud, Brice Kerber, Noël Grand, Gilles Bergametti (caché) et Luc Hittinger

© IPSL

|

|

| © IPSL |

mercredi 4 juillet 2012

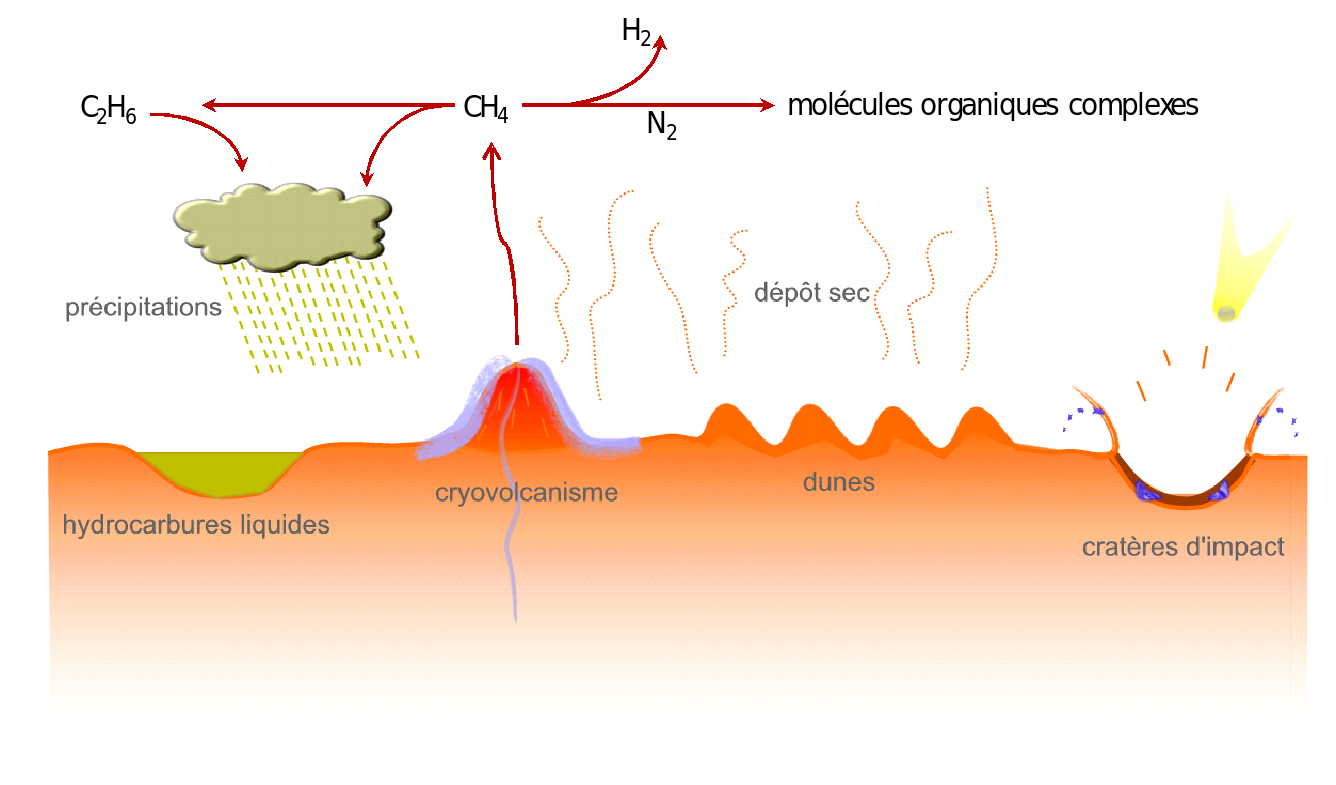

Le point sur la chimie prébiotique de Titan

Titan, le satellite le plus massif de Saturne, est la seule lune dans le système solaire à posséder une atmosphère dense. Celle-ci est principalement composée de diazote avec quelques % de méthane, elle est le siège d’une chimie organique complexe très active, à la fois en phase gazeuse mais aussi en phase particulaire, ce qui confère à cette atmosphère un fort intérêt prébiotique. De plus, l’environnement de Titan présente également un intérêt exobiologique.

Dans un nouvel article publié dans la revue Chemical Society Reviews, une équipe de chercheurs du LISA (UPEC, UPD, CNRS, IPSL), passe en revue les différentes approches qui sont suivies pour étudier cet objet lointain et exotique et sa chimie quasi-prébiotique : l’observation, la modélisation théorique et les simulations expérimentales en laboratoire. Cette synthèse décrit en particulier la mission Cassini-Huygens, l’un des outils qui a permis, et permet encore, l’observation de Titan. Les chercheurs du LISA en donnent une nouvelle vision exobiologique qu'il est à présent possible d'obtenir par le couplage de ces trois approches.

Trois aspects exobiologiques principaux relatifs à Titan sont décrits. Le premier est lié aux nombreuses analogies entre Titan et la Terre malgré des températures beaucoup plus faibles dans le système saturnien. Le second concerne la présence d'une chimie organique complexe qui a lieu dans l’atmosphère de Titan de la phase gazeuse jusqu’à la phase particulaire, mais aussi à sa surface ainsi que dans son probable océan d’eau liquide interne. Enfin le troisième aspect exobiologique concerne l'habitabilité de Titan et la possibilité que la vie soit présente à sa surface, mais surtout dans son océan interne.

Figure 1 : Le cycle du méthane et les différentes structures géologiques présentes à la surface pouvant induire de la chimie (adapté de Planetary and Space Science, (2011), Doi:10.1016/j.pss.2011.04.009, O. Poch et al, Production yields of organics of astrobiological interest from H2O-NH3 hydrolysis of Titan’s tholins (ref. 64), Copyright 2011, avec la permission d’Elsevier)

Ce travail est réalisé avec le soutien du CNES.

Pour en savoir plus :

Francois Raulin,Coralie Brassé, Olivier Poch and Patrice Coll. Prebiotic-like chemistry on Titan, Chem. Soc. Rev., (2012), DOI: 10.1039/c2cs35014a.

lundi 14 mai 2012

L’astrochimie étudiée dans son laboratoire naturel : l’espace

Dans le système solaire, le rayonnement de notre étoile est le principal moteur de l’évolution chimique. Le plus efficace pour initier une transformation chimique est le rayonnement ultraviolet, et plus particulièrement le rayonnement ultraviolet lointain (avec une longueur d’onde inférieure à 200 nm). Il se trouve que ce rayonnement est très difficile à reproduire intégralement et fidèlement en laboratoire. Ainsi, les mesures quantitatives classiques de laboratoire concernant la photochimie sont entachées de grandes incertitudes. Et quand on sait qu’en plus des photons solaires, les molécules organiques sont aussi bombardées par des particules énergétiques provenant du vent solaire et du rayonnement cosmique, il est alors impossible de recréer en laboratoire l’intégralité des conditions environnementales spatiales.

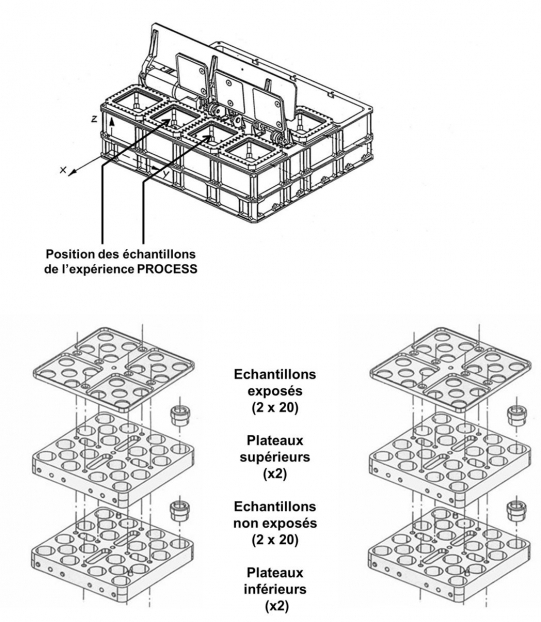

L’agence spatiale européenne (ESA) a donc développé pour installation à l’extérieur de la Station Spatiale Internationale un dispositif d’exposition d’échantillons appelé EXPOSE. EXPOSE est décliné en deux versions : EXPOSE-E sur le module européen de la station (Colombus) et EXPOSE-R sur l’un des modules russes (Zvezda). Une équipe d’astrochimistes français a été sélectionnée pour conduire des expériences originales sur chacune des plates-formes EXPOSE. Cette équipe est coordonnée par le LISA (UPEC, UPD, CNRS, IPSL), en partenariat avec le CBM (CNRS, Université d’Orléans), le LATMOS (UPMC, UVSQ, CNRS, IPSL), et pour l’une des deux expériences le laboratoire ANBIOPHY (UPMC), avec le soutien du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU). Ainsi, deux séries d’échantillons (essentiellement des molécules organiques) ont été exposées en 2008 et 2009 pendant 18 mois sur EXPOSE-E, et entre 2009 et 2011 pendant 24 mois sur EXPOSE-R. Ces deux expériences ont été baptisées PROCESS et AMINO.

Les résultats de l’expérience PROCESS font l’objet de trois articles publiés dans la revue Astrobiology, qui fait paraître à cette occasion un numéro intégralement consacré aux résultats d’EXPOSE-E où l’expérience française de chimie cohabitait avec d’autres projets plus axés sur la biologie.

Qu’a apporté l’expérience PROCESS à l’astrochimie, et plus largement à l’exobiologie ?

- Une partie des échantillons était constituée d’acides aminés, molécules incontournables dès qu’il s’agit de comprendre l’apparition de la vie puisqu’elles sont les briques élémentaires de toutes les protéines dont on a dû mal à imaginer qu’un organisme vivant puisse se passer. Ces molécules peuvent être apportées sur Terre par certaines météorites ou les comètes. Grâce à l’expérience PROCESS, la vitesse de détériorations de ces molécules dans l’espace a pu être mesurée et il est apparu que le rayonnement ultraviolet en est la principale cause. Associée à d’autres irradiations effectuées en laboratoires en support, PROCESS a aussi permis de mieux connaitre les interactions entre les molécules organiques et la matière minérale. En effet, cette dernière peut, en fonction du rayonnement ultraviolet absorbé, protéger les composés de manière importante ou non. Ainsi, les composés importés sur Terre par les météorites, micrométéorites et comètes pourraient en quelque sorte subir une « sélection » durant leur voyage interplanétaire, favorisant sur Terre les molécules les plus résistantes aux conditions de l’espace.

- Une autre série d’échantillons était exposée sous un filtre recréant les conditions de photolyse à la surface de la planète Mars. A quelques semaines de l’arrivée sur Mars du rover Curiosity de la mission MSL/NASA, dont une partie des instruments est dédiée à la recherche de matière organique sur la planète rouge, PROCESS apporte des éléments déterminants. Les mesures des temps de vie photochimiques de certains des composés recherchés (acides aminés et acides carboxyliques) indiquent que ceux-ci sont trop faibles pour que l’on puisse espérer détecter ces molécules à la surface si leur seule source dans l’environnement martien est un apport météoritique.

- Enfin, PROCESS a été l’occasion d’une grande première expérimentale : en plus d’échantillons exposés sous forme solide, un dispositif expérimental original a ouvert la voie à un nouveau type de molécules qui n’avaient encore jamais pu être expédiés en orbite pour ce genre d’expériences : des échantillons en phase gazeuse, simulant l’évolution d’atmosphères planétaires sous l’action du rayonnement solaire. Pour PROCESS, des mélanges représentatifs de l’atmosphère de Titan (azote moléculaire (N2) et méthane (CH4)) ont été préparés en laboratoire avant d’être expédiés en orbite. Les résultats rapportés par PROCESS sont cohérents avec ce que l’on sait du comportement de ce type de mélange gazeux sous l’action du rayonnement ultraviolet. Ces mesures concluantes vont donc permettre la généralisation de ce type d’échantillons pour les futures campagnes d’exposition en orbite terrestre.

En effet, alors que les échantillons de l’expérience AMINO sont encore en train d’être analysés et les résultats interprétés, les futures campagnes d’exposition sur la Station Spatiale Internationale sont déjà en préparation. Tout d’abord, l’expérience PSS qui devrait rejoindre l’orbite terrestre fin 2013, toujours pilotée par le LISA, avec cette fois ci une équipe internationale d’astrochimistes incluant à nouveau le CBM et le LATMOS, mais aussi l’observatoire de Bordeaux, l’université de Montpellier, l’université de Leiden (Pays-Bas), l’observatoire de Catane (Italie) et le centre NASA AMES (Etats Unis). Au-delà, de nouvelles plates-formes d’exposition sont à l’étude : elles seront équipées d’instruments d’analyse qui pourront mesurer l’évolution des échantillons en temps réel, et enverront les données aux scientifiques restés au sol : plus difficiles à concevoir, mais au final plus simple à exploiter puisqu’il ne sera alors plus nécessaire de rapporter les échantillons sur Terre pour les analyser.

Plate-forme d’exposition EXPOSE –E (480 x 520 x 327.5 mm) et position des échantillons de l’expérience PROCESS. En dessous organisation des plateaux d’exposition des échantillons PROCESS avec deux couches : l’une exposée directement aux rayonnements solaires, et l’autre en dessous constituée d’échantillons de contrôle. Crédits © Kayser-Threde GmbH

9 Février 2008, arrivée de la plate-forme EXPOSE (à gauche en dessous du logo de l’ESA) à la Station Spatiale Internationale. La « livraison » a été assurée par la navette spatiale Atlantis. Crédits : ©NASA/ESA

Plate-forme EXPOSE (entourée en rouge) installée à l’extérieur de la Station Spatiale Internationale, à environ 350 km d’altitude. A cette altitude, les rayonnements ultraviolets solaires ne sont pas filtrés contrairement à ceux qui atteignent la surface de notre planète après avoir traversés l’atmosphère. Crédits : © NASA/ESA

Références :

- Bertrand, M., Chabin, A., Brack, A., Cottin, H., Chaput, D., Westall, F., 2012. The PROCESS Experiment: Exposure of amino acids in the EXPOSE-E experiment on the ISS and in laboratory simulations. Astrobiology 12, 426-435.

- Cottin, H., Noblet, A., Guan, Y.Y., Poch, O., Saiagh, K., Cloix, M., Macari, F., Jérome, M., Coll, P., Raulin, F., Stalport, F., Szopa, C., Bertrand, M., Chabin, A., Westall, F., Chaput, D., Demets, R., Brack, A., 2012. The PROCESS experiment: an astrochemistry laboratory for solid and gaseous organic samples in low Earth orbit. Astrobiology 12, 412-425.

- Noblet, A., Guan, Y.Y., Stalport, F., Poch, O., Coll, P., Szopa, C., Cloix, M., Macari, F., Raulin, F., Chaput, D., Cottin, H., 2012. The PROCESS experiment: Amino and carboxylic acids under Mars like surface UV radiation conditions in low Earth orbit. Astrobiology 12, 436-444.

mardi 12 juin 2012

GDRI HighResMIR

http://www.gdri-hiresmir.cnrs.fr

HiResMIR is the acronym of the “Groupement de Recherche International »(GDRI)" called " High resolution microwave, infrared and Raman molecular spectroscopy for atmospheric, planetological and astrophysical applications (HiResMIR)” or “Spectroscopie moléculaire micro-onde, infrarouge et Raman à haute résolution pour applications atmosphériques, planétologiques et astrophysiques »

The aim of the GDRI “High resolution microwave, infrared and Raman molecular spectroscopy for atmospheric, planetological and astrophysical applications” HiResMIR is to promote exchange of ideas between researchers of eight laboratories belonging to five countries (Belgium, France, Germany, Italy, and Spain).

In HiResMIR each institute brings its own worldwide-recognized expertise. Molecular Spectroscopy (positions, intensities and shapes of spectral lines) for molecules of atmospheric, planetological and astrophysical interest, by combining various experimental high-resolution spectroscopic techniques (microwave, infrared or Raman) with high-level theoretical treatments. Other HiResMIR are concerned with the detailed study of the Earth and planetary atmospheres using optical remote sensing techniques.

|

|

||||||

| Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |

mercredi 25 avril 2012

Plus d'articles...

- Prototype MOMA-GC

- PARUTION DE LA PLAQUETTE DU LISA - DECOUVREZ LES ACTIVITES DU LABORATOIRE EN RECHERCHE ET FORMATIONS

- Poste IGE2 BAP C - concours externe 2012 Université Paris Diderot

- Parution d’un numéro spécial du Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer consacré à trois scientifiques d’exception: Jean-Marie Flaud, Claude Camy-Peyret et Alain Barbe