Actualités

Dépôt des aérosols minéraux au-dessus de l'océan Austral

Des chercheurs du Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphériques (LISA/IPSL, CNRS / UPEC / Université Paris Diderot), du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE/IPSL, CNRS / CEA / UVSQ) et de la Cornell University (Ithaca, USA) ont pour la première fois mesuré en continu pendant deux ans le dépôt des poussières atmosphériques aux îles Kerguelen dans l’océan Austral Indien. Ils ont ainsi pu mettre en évidence que la contribution atmosphérique à l’apport des micronutriments aux eaux de surface est, dans cette région, nettement plus importante que ce qui avait été estimé jusqu’à présent.

Pour croître, le phytoplancton a besoin de lumière, de dioxyde de carbone (CO2) et de divers nutriments. Cet organisme se développe donc dans les eaux de surface des océans. Grâce à la photosynthèse chlorophyllienne, il consomme le CO2 atmosphérique dissous dans ces eaux, jouant de ce fait un rôle majeur dans la capacité des océans à être des puits de carbone et donc à limiter l’augmentation de l’effet de serre. Il consomme également des macronutriments (azote, phosphore, silicium) et des micronutriments (fer, cobalt, cuivre...), ces nutriments pouvant être apportés à l’océan par l’atmosphère, les eaux des fleuves, la diffusion à partir des eaux océaniques profondes très riches en nutriments ou encore le transport direct de ces eaux vers la surface. L'océan Austral est considéré comme l'un des plus importants puits de carbone terrestre, et ce pour plusieurs raisons dont la présence de phytoplancton. Néanmoins, si ses eaux de surface renferment de fortes quantités de macronutriments, les micronutriments, notamment le fer, y sont peu abondants, ce qui limite la production de phytoplancton (c’est-à-dire de chlorophylle) et donc le piégeage du dioxyde de carbone. C’est la raison pour laquelle cette zone océanique est dite "High nutrient low chlorophyll" (HNLC). L'apport de micronutriments dans les eaux de surface de l'océan Austral pourrait donc jouer un rôle clef dans le contrôle de la croissance du phytoplancton et en conséquence dans le cycle du carbone. Or, cette zone du sud est très peu documentée sur les flux des métaux traces atmosphériques.

|

|

| Récupération d'un échantillon de dépôt atmosphérique. © FLATOCOA |

Afin de connaître la quantité de matière continentale transférée à l'océan Austral par voie atmosphérique, des chercheurs du LISA, du LSCE et de la Cornell University ont mis en place une campagne de terrain(1) aux îles Kerguelen (49°18'S; 70°07'E), situées au milieu de l'océan Austral Indien à 3800 km de l'Afrique du Sud et à 2000 km des côtes antarctiques. Cette campagne visait principalement à déterminer dans cette région, pour la première fois en continu et de manière directe, le dépôt atmosphérique.Pour ce faire, une station de mesure a été implantée aux Kerguelen. Cette station était équipée de deux systèmes de collecte de la matière qui se dépose, chacun placé au sommet d'un mat à 2 m du sol et composé d'un entonnoir de 12 cm de diamètre monté sur une bouteille de récupération du dépôt d’une capacité de 1 L. La station était également équipée d’un système de prélèvement par filtration des aérosols présents dans l’atmosphère qui fonctionnait grâce à l'énergie fournie par un petit aérogénérateur de 400 W. Récupérés deux fois par mois, les échantillons ainsi collectés étaient expédiés au LISA pour y être analysés. La principale difficulté étant d’éviter toute contamination afin de déterminer proprement la composition chimique des échantillons, notamment leurs concentrations en micronutriments, des protocoles très rigoureux impliquant l'utilisation de salles blanches ont été employés. Cette station a permis de mesurer, pendant les années 2009 et 2010, le flux de dépôt atmosphérique des aérosols minéraux et leur concentration dans les basses couches de l’atmosphère.

|

|

| Site de collecte du dépôt atmosphérique installé aux îles Kerguelen. Les deux collecteurs sont placés au sommet de tubes PVC. © FLATOCOA |

Les résultats ont montré que la concentration moyenne des aérosols minéraux, à 2 m du sol, est l’une des plus faibles mesurées au-dessus des océans, mais qu’elle est du même ordre de grandeur que celles mesurées dans une étude précédente au cours de campagnes océanographiques au voisinage des îles Kerguelen. Quant au flux de dépôt des aérosols minéraux estimé de manière directe par les auteurs à partir des échantillons de dépôt, il est en adéquation avec les modèles atmosphériques globaux actuels mais supérieur d’un ordre de grandeur à celui calculé de manière indirecte par l’étude précédente à partir des valeurs des concentrations d'aérosols atmosphériques collectés au niveau de la surface. Dans cette région en effet, la majeure partie du flux de dépôt provenant des pluies, une estimation de ce flux peut être tenté par un calcul indirect utilisant un coefficient d'abattement(2). Il semble donc qu’un tel calcul soit ici inapproprié.Mais pourquoi une telle différence ? Les quantités de pluie tombées mesurées par les auteurs étant les mêmes que celles mesurées dans l'étude précédente, il s’ensuit que soit le coefficient d'abattement moyen correspondant à leurs mesures directes est supérieur d'un ordre de grandeur à celui disponible dans la littérature et couramment admis, ce qui est physiquement impossible, soit il y a plus d'aérosols rabattus que ce qu’il devrait y avoir au vu de leur concentration près de la surface. Mais alors, d’où viendraient-ils ? L’atmosphère étant homogène dans la couche limite marine (sous les nuages) en raison de la turbulence (convection + vents forts), ce trop plein d’aérosols rabattus semble ne pouvoir provenir que d’au-dessus de cette couche limite...

Quelle qu’en soit la raison, une chose est certaine : la contribution atmosphérique à l’apport des micronutriments est, dans cette région, nettement plus importante qu’estimée jusqu’à présent.

Note(s):

- Cette campagne s’est déroulée dans le cadre du programme FLATOCOA (Flux atmosphérique d'origine continentale sur l'océan Austral) financée par l'IPEV.

- Le coefficient d’abattement permet de calculer les quantités d’aérosols rabattues sur le sol par la pluie. Ces quantités sont égales au produit de ce coefficient par les quantités de pluie tombées et les concentrations d’aérosols.

Source(s):

Direct measurements of atmospheric iron, cobalt and aluminium-derived dust deposition at Kerguelen Islands, A. Heimburger, R. Losno, S. Triquet, F. Dulac, N. Mahowald, Global Biogeochemical Cycles, doi:10.1029/2012GB004301

Contact(s):

Alexie Heimburger, LISA/IPSL

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

01 45 17 16 02

lundi 10 décembre 2012

Appel à candidature pour la direction de l'OSU EFLUVE

L’université Paris Est Créteil et l’Institut national des sciences de l’Univers (INSU) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) lancent un appel à candidature pour le poste de directeur du nouvel Observatoire des sciences de l’Univers (OSU) « Enveloppes fluides, de la ville à l’exobiologie (EFLUVE) ».

Le directeur de l’OSU EFLUVE est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l’OSU EFLUVE. Le directeur est choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner ou à effectuer leur activité de recherche à l’observatoire, sans condition de nationalité.

L’observatoire EFLUVE est à la fois une composante (école interne) de l’université Paris Est Créteil et un OSU rattaché à l’INSU du CNRS. Il est associé à deux établissements partenaires : l’université Paris-VII et l’Ecole nationale des ponts et chaussées et s’inscrit dans le tissu des établissements d’enseignement supérieur de l’Est Francilien.

L’observatoire rassemble quatre unités de recherche : le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques (LISA), le laboratoire eau, Environnement et systèmes urbains (LEESU), le centre d’enseignement et de recherche en environnement atmosphérique (CEREA) et le centre d’études et de recherche en thermique, environnement et systèmes (CERTES), ce qui correspond à 260 personnes environ (140 permanents, 120 doctorants et personnels sur contrats). Les thèmes de recherche couverts par les équipes de l’observatoire concernent les sciences de l’atmosphère (terrestre et planétaire) et du climat, l’environnement aux échelles urbaines et régionales, l’hydrologie et la caractérisation des perturbations physiques et/ou sociétales des impacts environnementaux

Le directeur de l’OSU EFLUVE assure le développement de l’observatoire et veille à la cohérence de ses activités : observation, production et diffusion des connaissances, formation. Il assure, au travers de l’unité mixte de service associée à l’OSU, la gestion des moyens mis à la disposition de l’observatoire, il est responsable de la préparation et de l’exécution du budget et il dirige l’organisation des services communs de l’observatoire. Il est aidé dans ces tâches par un responsable administratif.

Le candidat doit avoir des capacités managériales, notamment pour la direction d’équipe, ainsi que pour le montage d’opérations nationales ou internationales d’envergure.

Les dossiers de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae détaillé et une notice des titres et travaux, devront être adressés par courrier recommandé, dans un délai de trente jours (le cachet de la poste faisant foi) à compter de la parution du présent avis au Journal officiel de la République française, au président de l’université Paris Est Créteil, 61, avenue du Général-de-Gaulle, 94010 Créteil.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Bernard Aumont, l’administrateur provisoire de l’OSU, courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

jeudi 6 décembre 2012

Rencontres Exobiologiques - Inscriptions

« Les Rencontres Exobiologiques pour Doctorants - une école interdisciplinaire pour exobiologistes en devenir »

Chaque année en février, un petit groupe de doctorants et d’enseignants chercheurs issus de plusieurs disciplines scientifiques - physique, chimie, géologie, biologie, philosophie des sciences - se réunit dans le cadre agréable du Parc ornithologique du Teich, près d’Arcachon. Avec, en ligne de mire, cette question : comment la vie est-elle apparue sur Terre, et où peut-elle avoir éclos dans l’Univers ?

Pour Hervé Cottin, professeur à l’Université Paris Est-Créteil, chimiste au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) et co-fondateur de ce rendez-vous, « l’objectif de cette école est surtout de faire comprendre les questions qui se posent lorsqu’on aborde ce thème de l’exobiologie, et que les scientifiques venus de différentes disciplines disposent d’une base commune de connaissances quand ils discutent ensemble ». Avec Muriel Gargaud, co-fondatrice et directrice de recherche du CNRS au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux, et le soutien de nombreux partenaires dont le CNES, un module de formation pluridisciplinaire d’une semaine pendant deux ans a été ainsi mis en place. Au programme : des cours et des débats sur des thèmes aussi divers que la dynamique de formation des planètes, la chimie prébiotique, l’émergence de la vie, la génétique évolutive, la vie intelligente… Sans oublier le climat de la Terre primordiale ou la radio-datation des fossiles. Car l’exobiologie, si elle concerne la question de la vie dans l’Univers, se penche également sur le mystère de son apparition sur Terre !

Mais qu’en pensent les étudiants qui ont participé à ces rencontres ? « J’ai appris énormément », témoigne Vassilissa Vinogradoff, doctorante au laboratoire Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM) de l’université Aix-Marseille. « Découvrir toutes les facettes de l’exobiologie est un énorme atout pour nous, scientifiques, qui cherchons les origines de la vie. Ça m'a permis d'étoffer mes discours, et mes connaissances se sont particulièrement enrichies en biologie, en physique et en géologie ». Autre avantage de l’interdisciplinarité, « on rencontre la grande majorité des thésards français en exobiologie, ce qui permet d'échanger énormément sur le sujet et pourquoi pas de construire de future collaborations ! » comme l’explique Thomas Gautier, en thèse au Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS) à l’université de Paris-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Pour en savoir plus, une seule adresse : la page RED sur le site de la Société française d’exobiologie (SFE), http://www.exobiologie.fr/red13/index.html. Ouvertes à tout étudiant francophone préparant une thèse, les inscriptions se font à partir de l’automne et jusqu’à la mi-janvier précédant chaque session. Le coût du séjour se monte à 200 € : il comprend l’hébergement en pension complète ainsi que la distribution de livres de cours et l’accès illimité au Parc ornithologique du Teich.

Les inscriptions pour l’édition 2013 sont ouvertes, jusqu’au 11 Janvier 2013 sur le site de l’école (http://www.exobiologie.fr/red13/index.html).

lundi 5 novembre 2012

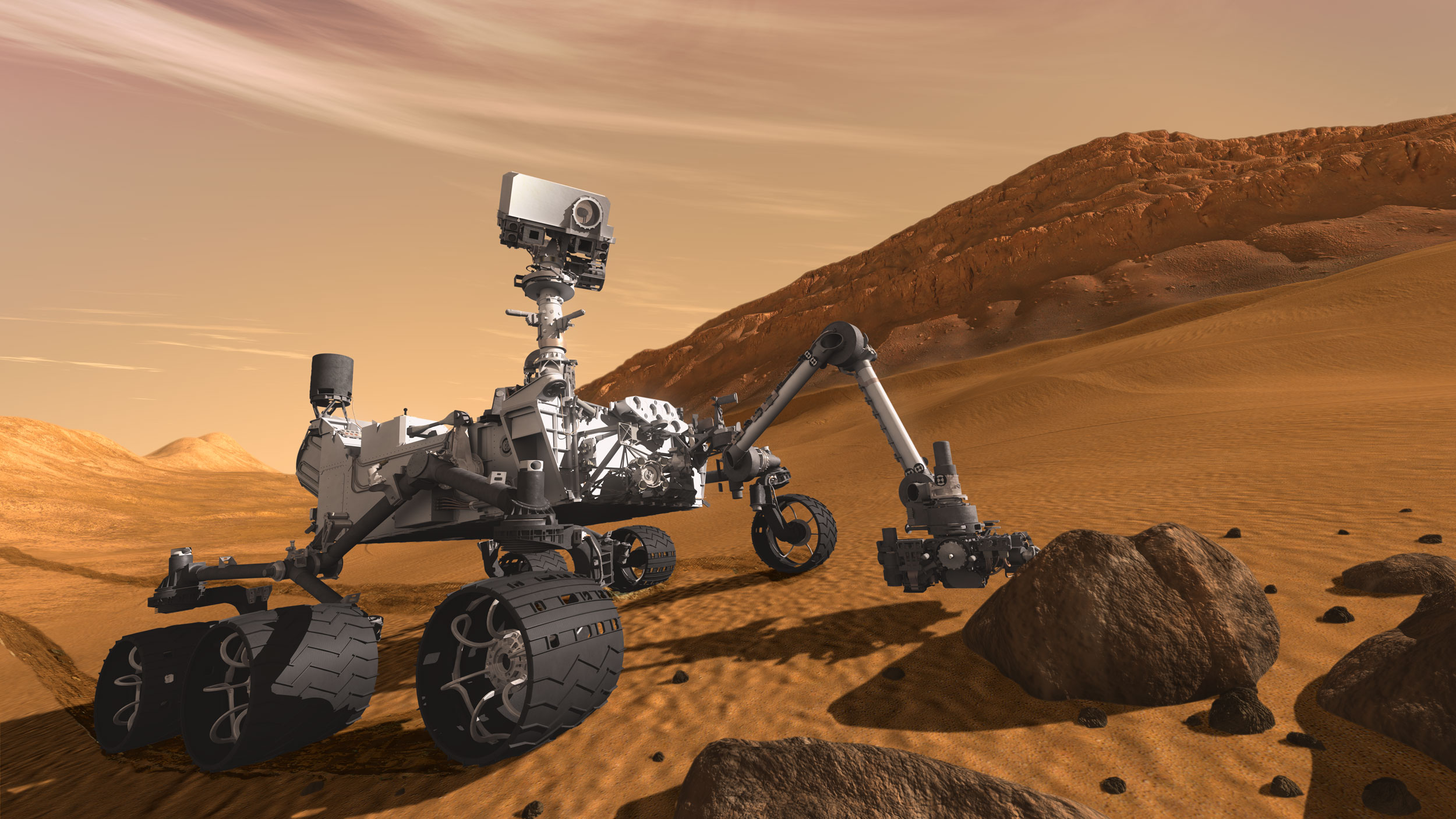

Le point sur les activités de l’instrument SAM sur Mars

Après une journée tumultueuse, nourrie en rumeurs et spéculations suite aux déclarations de l’un des responsables scientifiques de la mission MSL, au sujet de l'instrument SAM, qui fait partie de la suite instrumentale du rover Curiosity actuellement en opérations sur Mars, les membres de l’équipe française font le point sur ce que l’on peut attendre des mesures de cet instrument.

Par Patrice Coll (LISA) – membre de l’équipe SAM-GC

Exactement 3 mois après l’arrivée du Rover Curiosity à la surface de Mars, l’instrument SAM-GC, développé par le LATMOS et le LISA, a été déclaré pleinement opérationnel par les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (NASA, Californie) et les responsables scientifiques de la mission Mars Science Laboratory.

Depuis ce chromatographe en phase gazeuse français, qui constitue avec 2 autres instruments « l’ensemble instrumental » SAM, un véritable laboratoire miniaturisé de physico-chimie à la surface de Mars, se consacre désormais à analyser ses premiers échantillons de sol martien, après s’être concentré en septembre/octobre sur l’analyse d’échantillons d’atmosphère. Le rover Curiosity a utilisé un mécanisme de son bras robotique pour prélever cinq échantillons de sable poussiéreux dans une zone nommée Rocknest. Sur la photo ci-dessous, on peut voir les traces de ces prélèvements, chacune de ces traces mesurant environ 5 cm de long. Le 5ème échantillon a été délivré en deux fois à l’instrument SAM (le 93ème jour martien – ou sol – de la mission / 9 novembre, et le 96ème sol / 12 novembre).

|

|

| Prélèvements d’échantillons de sol martien avant l’analyse par l’instrument SAM. Crédits : NASA/JPL-Caltech |

|

|

| Les 1ers échantillons de sol ont été prélevés dans une région qui a été baptisée « Rocknest » . Crédits : NASA/JPL-Caltech |

Après les 3 premiers mois d’exploration de la planète Mars passés au Jet Propulsion Laboratory, l’équipe SAM-GC est bien entendu impliquée dans les analyses, entre le centre CNES/Fimoc (Toulouse), le NASA Goddard Space Flight Center (Maryland, USA) et leurs laboratoires d’origine (LISA, UPEC-UPD-CNRS et LATMOS, UVSQ-UPMC-CNRS). Suite à une phase d’activation de SAM intense, l’équipe a travaillé quasiment 20h/jour sur ses analyses du 10 au 20 novembre. Heureusement Thanksgiving arrive, l’activité MSL va s’arrêter 3 jours et il sera temps pour l’équipe de prendre un peu de recul sur ses analyses.

|

|

| L’équipe française de SAM dans l’une des salles des opérations du centre NASA JPL. Arnaud Buch (LGPM - au premier plan), Cyril Szopa (LATMOS - juste derrière), Patrice Coll (LISA – assis), Michel Cabane (LATMOS – debout derrière P. Coll) |

Contrairement à ce que l’on peut lire dans certains médias, SAM ne peut pas trouver d’organisme vivant, puisque ce laboratoire analytique a pour mission de définir la composition chimique des échantillons qu’il analyse, que ce soient des échantillons de sol ou d’atmosphère. Bien évidemment si SAM détecte/identifie des composés organiques, il conviendra d’essayer de répondre à la question de leur(s) origine(s), et dans ce cas ce ne sera pas à SAM seul de répondre à cette question mais à l’ensemble des instruments de MSL qui en croisant leurs résultats permettront de mieux comprendre cette origine, qu’elle soit biologique ou autre…

En résumé l'investigation de Mars avec SAM commence à peine.

En attendant les premiers résultats, quelques liens pour suivre cette exploration :

- reportage dans le journal de 20h de TF1, le 21 novembre

- Emission « Reportages » sur TF1, le week-end du 24 novembre.

- Ciel & Espace de décembre

- Article dans 20 min

mercredi 21 novembre 2012

Curiosity s'est posé à la surface de Mars. Le LISA et le LATMOS impliqués dans l'un de ses instruments : SAM

Le véhicule martien MSL-Curiosity a été déposé avec succès sur la surface de Mars à l’heure prévue (22h30, heure de JPL-NASA le 5 Août ; 7h30, le 6 Août, à l’heure française). Ce gros rover (900kg) va explorer Mars pendant au moins deux ans, analysant l’environnement martien, le sol et l’atmosphère avec les dix instruments qu’il transporte.

Parmi ces instruments, deux ont été développés par une collaboration entre la NASA et la France, avec le soutien du CNES, il s’agit de ChemCam et SAM. Pour connaître, à distance ou sur un échantillon rapproché, la composition des roches, ChemCam (Chemistry-Camera, LosAlamos National Laboratory, IRAP/Toulouse, CNES) tirera sur celles-ci au Laser et analysera la lumière émise. Dans le but de mieux comprendre l’évolution de Mars dans le premier milliard d’années après la formation de la planète, en particulier les possibilités de production de molécules organiques pré-biotiques, le laboratoire SAM (Sample Analysis at Mars, GSFC/NASA-Washington) pourra, quant à lui, analyser l’atmosphère et le sol de Mars : les échantillons solides ou gazeux seront traités dans SAM, puis envoyés vers sa chaîne instrumentale composée de trois instruments GC, MS, et TLS (Gas chromatograph, Mas spectrometrer, Tunable Laser Spectrometer).

Par cette association de mesures, SAM permettra ainsi de détecter avec précision les composants de l’atmosphère, en particulier les gaz trace tels le Méthane, et les composants du sol, principalement les molécules organiques.

Le Chromatographe en phase gazeuse, SAM_GC a été développé, avec le soutien du CNES et du CNRS, au LATMOS (UVSQ, UPMC, CNRS), et au LISA (U-Paris-Est-Créteil, U-ParisDiderot, CNRS), avec la participation de l’Ecole Centrale de Paris. Les phases d’intégration et de test de SAM_GC se sont déroulées aussi bien dans les laboratoires parisiens qu’à la NASA/GSFC ou à la NASA/JPL-LosAngeles. Les résultats de Curiosity, et donc de SAM, seront traités en partie en France, avec l’aide du FIMOC (French Instruments Martian Operation Center), au CNES Toulouse.

Pendant les trois premiers mois de roulage de Curiosity, une grande partie des équipes, science et technique, se partagera entre JPL/NASA Californie et CNES Toulouse, en assurant des rôles de Downlink (réception, traitement des données SAM), de participation au SWG (Science Working Group, analyse scientifique des résultats obtenus par les instruments à bord de Curiosity, conclusions) et de Uplink (‘remontée’ des télécommandes au Rover pour les activités du lendemain) ; des modèles de laboratoire de SAM à GSFC/NASA, (Washington) et au LATMOS (Guyancourt) seront utilisés pour une meilleure compréhension de ce qui aura été observé. Par la suite, en phase de routine, les équipes se replieront sur leurs laboratoires.

Comme l’ont fait avant lui Spirit et Opportunity, le rover Curiosity et ses dix instruments vont maintenant accumuler, pendant plusieurs années, des observations à la surface de Mars. Cette mission suscite, dans la communauté scientifique, de grands espoirs de découvertes essentielles sur les mécanismes d’apparition de la vie dans le système solaire.

Pour en savoir plus sur l'instrument SAM :

http://www.lisa.univ-paris12.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=4&lang=fr

lundi 27 août 2012