Actualités

Des techniciens sahéliens au LISA

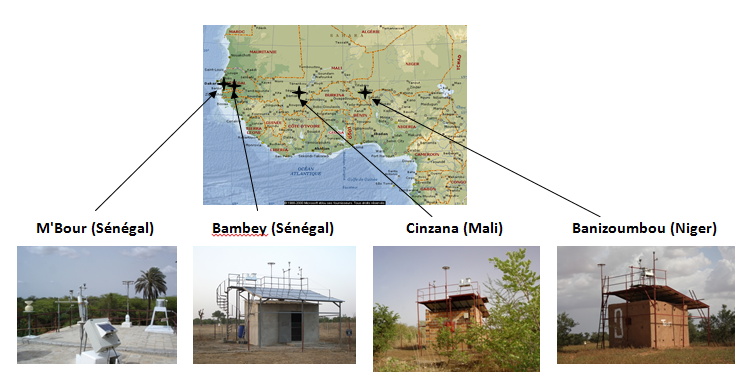

Le Sahelian Dust Transect est un dispositif de suivi à long-terme des contenus atmosphériques en aérosols désertiques piloté par le LISA et implanté en 2006 en Afrique de l'Ouest dans le cadre du programme de recherche international AMMA. Il est composé de 4 stations de mesure à Banizoumbou (Niger), Cinzana (Mali), M'Bour et Bambey (Sénégal). Sur ces stations sont mesurés en continu la concentration de surface en matière particulaire de diamètre inférieure à 10 µm (PM10), l'épaisseur optique en aérosol, les flux de dépôts humide et total et les paramètres météorologiques locaux (vitesse et direction de vent, température et humidité de l’air).

|

|

| Localisation et vue des stations de M’Bour (Sénégal), Bambey (Sénégal), Cinzana (Mali) et Banizoumbou (Niger). |

En raison du contexte politique, il est impossible d'accéder à certaines stations du "Sahelian Dust Transect", c’est pourquoi nous avons décidé d'organiser en France un atelier de formation rassemblant les techniciens travaillant sur ces stations sahéliennes. L'objectif était de revoir l'ensemble des protocoles d'entretien du matériel, de collecte des échantillons et des données et de travailler à la détection et la résolution de pannes pour garantir la poursuite des mesures dans les meilleures conditions. Cela a également permis à tous les intervenants de faire connaissance et de partager leurs expériences et leurs problèmes.

Les techniciens intervenant sur ces stations (à l'exception de Mr Aboubacry Diallo, retenu à M'Bour pour des raisons de service) ont donc été rassemblés pour un atelier de formation au LISA à Créteil du 18 au 22 novembre, suivi de quelques jours au Laboratoire d'Optique Atmosphérique à Lille. A cette occasion, le passage de relais entre Bernadette Chatenet, responsable technique SDT depuis 2006 et Anaïs Féron et Cécile Gaimoz, a été opéré et le départ à la retraite de Bernadette a été dignement fêté. Cet atelier de formation n'aurait pas pu se tenir sans le soutien de l'OSU EFLUVE (Directeur : M. Beekmann; Resp. adm.: C. Gravé), du SOERE ORAURE (PI: D. Tanré), du programme de recherche AMMA-2 (PI.: S. Janicot) et de la formation permanente de l’IRD. Nous remercions également S. Commegrain de la société Ecomesure pour sa contribution à cette formation.

|

|

| Photo de groupe avec Bernadette Chatenet au LISA. |

Etaient présents :

- Mr Aliko Maman, Technicien IRD intervenant à la station de Banizoumbou, Institut de Recherche pour le Développement; Niger.

- Mr Alfari Zakou, Intervenant technique à la station de Banizoumbou, Institut de Recherche pour le Développement ; Niger.

- Mr Birama Sékou Coulibaly, Agronome, Gestionnaire de la Station de recherche Agronomique de Cinzana, Institut d'Economie Rurale; Mali.

- Mr Issa Koné, Technicien à la Station de recherche Agronomique de Cinzana, Institut d'Economie Rurale; Mali.

- Mr Modibo Coulibaly, Technicien à la Station de recherche Agronomique de Cinzana, Institut d'Economie Rurale; Mali.

- Mr. Thierno N'Ddiaye; Technicien à la Station Géophysique de M'Bour, Institut de Recherche pour le Développement; Sénégal

- Mr. Macoumba Diop, Gestionnaire du Centre National de Recherche Agronomique Bambey, Institut Sénégalais de Recherche Agronomique, Sénégal.

- Melle Seynabou DER, Technicienne au Centre National de Recherche Agronomique Bambey, Institut Sénégalais de Recherche Agronomique, Sénégal.

|

|

| Photo de groupe avec Anaïs Féron près de la Tour Eiffel. |

Contact : Béatrice Marticorena (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ); Jean Louis Rajot (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ).

mardi 26 novembre 2013

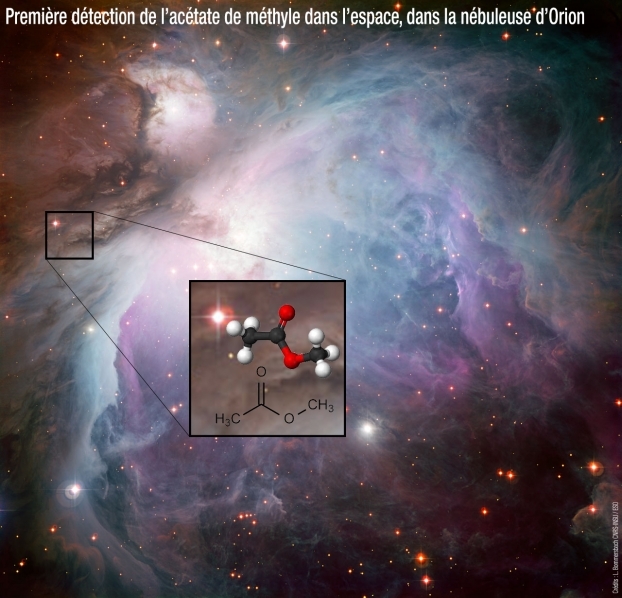

Première détection de l’acétate de méthyle dans l’espace

Pour la toute première fois dans l’espace, la molécule d’acétate de méthyle (CH3COOCH3), a été détectée. Cette découverte implique en particulier deux chercheurs du LISA (IPSL-CNRS/Université Paris Diderot/UPEC). Cette observation a eu lieu dans le nuage interstellaire de la Nébuleuse d’Orion grâce au télescope de 30 m de l’IRAM (Espagne)1 dans les domaines spectraux micro-onde et millimétrique. Orion est un nuage interstellaire assez « proche » de nous et il est considéré comme un bon « modèle » pour comprendre la formation d’étoiles à haute masse. Le nombre de petites molécules organiques détectées dans Orion (méthanol, formiate de méthyle, acétone, diméthyl ether, acétaldéhyde, etc.) démontre une très grande complexité chimique. Orion est souvent considéré comme une « vaste usine de molécules organiques ». Ces résultats ont été publiés récemment dans The Astrophysical Journal Letters.

La détection de l’acétate de méthyle (C3H6O2) est une phase importante dans la détection de molécules de plus en plus complexes dans l’espace (citons par exemple la détection du formate d’éthyle (C2H5OCHO) un isomère de l’acétate de méthyle aussi détecté dans Orion, du butyronitrile (C3H7CN)2 ou de l’ amino acétonitrile (NH2CH2CN)3 dans le nuage Sagittarius B2). Ce qui intrigue les chercheurs, c’est que pour le moment il n’existe pas de chemin de formation qui ait été prouvé dans les modèles astrochimiques permettant d’expliquer la présence et l’abondance de l’acétate de méthyle. Cette nouvelle détection est donc une étape clef dans la compréhension de la chimie du nuage interstellaire Orion. Ce dernier peut fournir d’importantes informations sur la formation de molécules organiques complexes sur la surface des grains interstellaires et/ou dans nuages de gaz..

|

|

| C'est la première fois que l'on découvre de l'acétate de méthyle dans l'espace. Cette découverte a été possible grâce au télescope de 30m de l'IRAM. Crédits : CNRS/ESO |

La détection de nombreuses raies de l’acétate de méthyle dans Orion a pu être réalisée notamment grâce à des travaux de spectroscopie effectués au préalable par des chercheurs du LISA à Créteil, en collaboration avec des équipes américaines, italiennes et allemandes ainsi qu’avec des astronomes espagnols. Lorsque les molécules tournent et vibrent, elles émettent des ondes radio à des fréquences spécifiques. Chaque molécule possède une structure unique de fréquences, appelées « raies spectrales », qui constituent son empreinte digitale et qui permet d’identifier cette molécule. Les travaux de laboratoire mesurent la position de ces raies spectrales qui identifient une molécule spécifique qui peut ensuite être recherchée dans les spectres du milieu interstellaire. L’équipe du LISA en particulier a développé des modèles théoriques et des codes spécifiques pour traiter les données expérimentales de laboratoire et fournir des « atlas » de raies complets avec les fréquences spécifiques et les intensités des raies, qui peuvent être ensuite utilisés par les astronomes pour leurs détections.

Les spectres d’Orion obtenus par le télescope de 30 m de l’IRAM présentent des milliers de raies qui proviennent des molécules relativement abondantes. Le problème d’identifier ces structures spectrales dans le nuage Orion était un véritable challenge, l’analyse a été faite molécule par molécule par l’équipe du Prof. Cernicharo4, en étroite collaboration avec différents laboratoires de spectroscopie dans le monde dont le laboratoire LISA. Ainsi les spectres des isotopologues 13C, 18O et deutéré du formiate de méthyle ainsi que la molécule d’acétate de méthyle5 ont été observés au laboratoire avant d’être détectés dans Orion.

Note(s):

- IRAM ou Institut de RadioAstronomie Millimétrique est un institut international de recherche en radioastronomie millimétrique qui se consacre à l’exploration de l’univers ainsi qu’à l’étude de ses origines et de son évolution. Il possède deux sites d’observation en Espagne au Pico Del Veleta et en France, au plateau de Bure. Fondé en 1979, il est financé par le CNRS en France, le Max-Planck-Geselleschaft pour l’Allemagne et l’IGN pour l’Espagne.

- A. Belloche et al., Increased complexity in interstellar chemistry: detection and chemical modeling of ethyl formate and n-propylcyanide in Sagittarius B2(N), Astronomy and Astrophysics, 499, .215-232 (2009)

- A. Belloche et al., Detection of amino acetonitrile in Sgr B2(N), Astronomy and Astrophysics, 482, 179-196 (2008)

- B. Tercero et al., A line-confusion limited millimeter survey of Orion KL, Astronomy & Astrophysics 528 A26 (2011)

- M. Carvajal et al., Rotational spectrum of 13C2- methyl formate (HCOO13CH3) and detection of the two 13C- methyl formate in Orion, Astronomy & Astrophysics 500 1109-1118 (2009)

Source(s):

B. Tercero, I. Kleiner, J. Cernicharo, H. V. L. Nguyen, A. López, G. M. Muñoz Caro

Discovery of Methyl Acetate and Gauche Ethyl Formate in Orion, The Astrophysical Journal Letters, 770 , L13 (2013)

- Contact(s):

-

- Isabelle Kleiner, LISA (CNRS/Université Paris Diderot/Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , 01 45 17 65 53

- Isabelle Kleiner, LISA (CNRS/Université Paris Diderot/Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Les coordonnées ci-dessus peuvent avoir été mises à jour depuis la publication de cet article.

mardi 5 novembre 2013

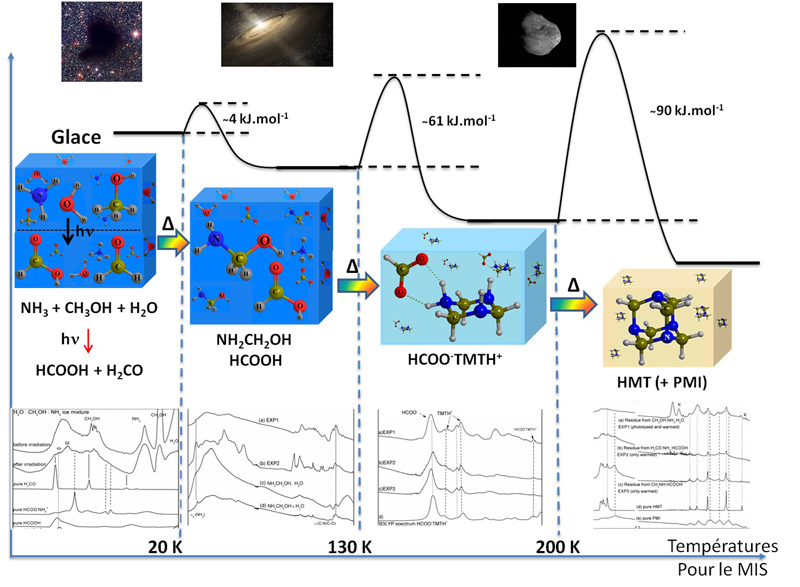

Le HMT, un thermomètre pour les glaces interstellaires et cométaires ?

Par Vassilissa Vinogradoff, doctorante au PIIM,

Les glaces interstellaires constituent une grande partie de la matière sous forme solide dans le milieu interstellaire (MIS) au sein des nuages moléculaires, des environnements protostellaires ou protoplanétaires. Sur des grains de silicates ou de matières carbonées, les glaces se forment par accrétion des molécules et atomes de la phase gazeuse en raison du froid extrême qui règne dans ces environnements (10 K). Elles forment des manteaux de glaces dites primitives. Ces glaces sont composées principalement d’eau (H2O), mais aussi de CO, CO2, H2CO, CH3OH, NH3, molécules détectées grâce aux observations des différents environnements astrophysiques.

Sous l’effet des processus énergétiques (UV, effets thermiques, rayons cosmiques) émanant des étoiles proches, la composition des glaces va évoluer conduisant à la formation de molécules plus complexes. La coagulation successive de ces grains, qui va se dérouler lors de la formation d’une nouvelle étoile mènera à la formation de d’objets comme les comètes, ou les astéroïdes dans lesquels des molécules encore plus évoluées vont se retrouver au sein d’une composante organique qui restera solide même si la matrice originelle de glaces se volatilise. Ces comètes et météorites ont sans doute joué un rôle primordial en ensemençant la terre primitive en molécules prébiotiques (acides aminés, bases puriques et pyrimidiques, sucres, acides gras), ou en précurseurs de celles-ci, qui sont les briques de base des molécules du vivant (protéines, acides nucléiques…). Connaitre la nature de cette composante organique complexe est donc crucial pour bien comprendre l’évolution de la matière lors de l’effondrement des nuages moléculaires donnant naissance aux systèmes planétaires.

En 2011, une équipe du PIIM avait démontré que le HMT (hexaméthylènetétramine), une molécule détectée en abondance dans la matière organique réfractaire des analogues de laboratoire simulant la chimie des glaces interstellaires et cométaires, se formait à partir de 3 molécules clés, présentes au sein des glaces interstellaires primitives : le formaldéhyde (H2CO), l’ammoniac (NH3) et l’acide formique (HCOOH) par un simple réchauffement thermique des glaces entre 10 K et 300 K. Puis grâce à des études portant sur des glaces de compositions bien spécifiques, assez éloignée des mélanges “naturels”, le mécanisme de formation du HMT dans les analogues de glaces interstellaires irradiés et réchauffés a pu être établi (Vinogradoff et al., 2012). Enfin, en collaboration avec le LISA, ces études ont été confrontées à un analogue de glace interstellaire “classique”, c’est à dire composé de H2O : CH3OH : NH3 à 20 K, irradié par des photons UV (photolyse) à basse température puis réchauffé, formant un résidu à température ambiante dans lequel HMT est observé à hauteur de 50 % en masse. Les intermédiaires déterminés pour la formation du HMT à partir des mélanges spécifiques sont bel et bien détectés dans le réchauffement de la glace “classique” photolysée. L’étape de photochimie à basse température conduit à la formation des molécules clés pour HMT : le formaldéhyde et l’acide formique. Le réchauffement de la glace photolysée mène quant à lui à la formation des intermédiaires (l’aminométhanol, NH2CH2OH, et le tétraméthylénetétramine, TMT). En extrapolant ces résultats aux échelles de temps astrophysiques, il est montré que le HMT se formerait à des températures de 200 K. Ainsi, contrairement a ce qui était précédemment admit, HMT n’est pas un indicateur de processus d’irradiation UV ou par rayons cosmiques des glaces, mais le HMT et ses précurseurs seraient plutôt des indicateurs d’un réchauffement de la glace et pourraient être utilisés comme un indicateur, fixant ainsi le maximum de température atteint dans le corps parent.

Le HMT sera une molécule qui sera activement recherchée par les instruments de la sonde spatiale européenne ROSETTA à partir de la fin de l’été 2014. Cette étude conjointe du PIIM et du LISA permettra de mieux connaître l’histoire de la comète Churyumov-Gerasimenko que le HMT soit détécté ou pas.

Pour en savoir plus :

Vinogradoff V., Rimola A. Duvernay F., Danger G., Theulé P., Chiavassa T. Mechanism of Hexamethylentetramine (HMT) formation in interstellar conditions, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, pp12309 (accès sur abonnement)

Vinogradoff, V., Fray, N., Duvernay, F., Briani, G., Danger, G., Cottin, H., Theulé, P., Chiavassa, T., 2013. Importance of thermal reactivity for hexamethylenetetramine formation from simulated interstellar ices. Astronomy & Astrophysics 551, id.A128, 129 pp. (accès libre)

mardi 18 juin 2013

Vidéo : On ne badine pas avec l'aérosol

"Il était une fois Aéropolis, commune qui n'abrite pas seulement des êtres humains mais aussi des aérosols. Mais qu'est ce donc? C'est un petit grain, ou une petite goutte, entouré de gaz qui vit dans l'atmosphère. Ces aérosols sont appelés plus communément particules atmosphériques. Au fil de ce court-métrage de 6 min réalisé en Stop Motion, on y découvre d'où viennent ces particules, comment elles se forment et évoluent dans l'atmosphère, ainsi que leur effets sur notre santé et notre environnement. On y rencontrent Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac ou encore les danseuses de West Side Story qui nous accompagnent dans ce voyage à travers les masses d'air. Grâce à quelques planches en bois, du carton plume, des tissus, de la peinture et beaucoup de recup', ces particules prennent vie pour nous faire partager un moment de cinéma, de théâtre et surtout, un moment de science.

Ce film a été réalisé par Fanny Mazoyer, Alexie Heimburger et Gauthier Durhin avec la collaboration de l'ADEME (producteur) et du Laoratoire InterUnversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA, CNRS)."

Lien pour le visualiser:

http://vimeo.com/77668993

lundi 4 novembre 2013

Pegasus est arrivé sur l'ile de Lampedusa

Suivez l'installation de la station de mesure Pegasus par les équipes du LISA sur l'ile de Lampedusa au sud de la Sicile

lundi 17 juin 2013