Actualités

Pegasus est arrivé sur l'ile de Lampedusa

Suivez l'installation de la station de mesure Pegasus par les équipes du LISA sur l'ile de Lampedusa au sud de la Sicile

Monday, 17 June 2013

Portrait de Patrice COLL

Patrice Coll est chercheur au LISA. L'envie d'explorer le monde a poussé Patrice Coll vers la science et la recherche. En 1997, il soutient sa thèse sur la physico-chimie de l'atmosphère de Titan puis obtient un poste de maître de conférences à l'Université Paris-Diderot deux ans plus tard. Ses rêves d'explorations deviennent alors réalité : il participe à plusieurs missions d'exploration d'environnements extraterrestres et est responsable scientifique adjoint de l'instrument SAM-GC, intégré au robot Curiosity actuellement à la surface de la planète Mars. SAM-GC étudie la composition chimique et isotopique de l'atmosphère et de la surface martienne.

Wednesday, 22 May 2013

Matthias Beekmann est le nouveau directeur de l’OSU-EFLUVE

L’Observatoire des Sciences de l’Univers OSU-EFLUVE « Enveloppes fluides : de la ville à l’exobiologie » devient une nouvelle composante de l’UPEC et Matthias Beekmann en a pris la direction le 13 février 2013. L’occasion d’une présentation conjointe du directeur et des missions de cet observatoire.

|

|

Le directeur

Matthias Beekmann est le nouveau directeur de l’Observatoire des Sciences de l’Univers - EFLUVE (Enveloppes Fluides : de la Ville à l’Exobiologie). Recruté en 1993 au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) comme chargé de recherche, il a été affecté au Service d’Aéronomie, devenu aujourd’hui Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS), avant de rejoindre le Laboratoire, Inter universitaires, des Systèmes Atmosphériques (LISA) en 2005.

Devenu Directeur de recherche en 2007, ses fonctions l’ont conduit à conjuguer la recherche et les activités d’administration scientifique. Il préside le conseil scientifique du programme national LEFE/CHAT (Chimie de l’Atmosphère). Son travail dans le conseil scientifique PRIMEQUAL (recherche finalisée sur la qualité de l’air) lui a parallèlement permis de connaître l’apport d’une approche interdisciplinaire sur la recherche et l’environnement, essentielle pour une structure fédérative telle qu’un OSU.

Son parcours de vingt ans de recherche dans le domaine de la physico-chimie de l’atmosphère est dédié à une meilleure compréhension et quantification des processus de formation des gaz de traces et particules affectant la qualité de l’air.

La structure

L’OSU-EFLUVE est un des 25 Observatoires des Sciences de l’Univers en France. C’est à la fois une composante (école interne) de l’UPEC et un OSU rattaché à l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) du CNRS. Il est associé à deux établissements partenaires : l’Université Paris VII et l’Ecole des Ponts ParisTech.

Il rassemble 4 unités de recherche, dont 3 rattachées à l’UPEC : le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, le Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains, le Centre d’Etudes et de Recherche en Thermique Environnement et Systèmes, ainsi qu’un laboratoire rattaché à l’Ecole des Ponts ParisTech, le Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique.

L’équipe de direction est composée du directeur Matthias Beekmann (directeur de recherche au CNRS/LISA), de deux directeurs adjoints -Bruno Tassin (directeur de recherche au LEESU) et de Jean-Louis Colin (Professeur à l’Université Paris Diderot)-, et d’une responsable administrative/chargée de projet -Christine Gravé.

Les missions

La mise en place en cours de l’Observatoire permet de dégager dès à présent différentes missions : promouvoir le développement et la labellisation de différents services d’observations, créer des plateformes et services communs, promouvoir une recherche fédérative à l’interface des milieux air/eau/sol. Dans le cadre d’une stratégie de communication à développer, la nouvelle maison des sciences et de l’environnement, dont le chantier commencera prochainement, deviendra à terme le symbole d’une ouverture du monde de la recherche vers la société.

|

|

| Jean-Louis Colin, Christine Gravé, Matthias Beekmann, Bruno Tassin |

Thursday, 11 April 2013

Des panaches de pollution plus riches en composés gazeux aromatiques à Paris qu'à Los Angeles

|

|

D'où proviennent les hydrocarbures volatils, autres que le méthane, présents dans l'atmosphère des villes ? Essentiellement des véhicules à essence1, selon les travaux d'une équipe franco-américaine2 impliquant en France des chercheurs du Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphériques (LISA/IPSL3, CNRS / UPEC / Université Paris Diderot) et du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE/IPSL, CNRS / CEA / Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). Cette étude met également en évidence que la part en composés gazeux aromatiques4 dans les émissions d'hydrocarbures est deux à trois fois plus riche dans les panaches de pollution parisiens que dans ceux de Los Angeles, même si la quantité totale d'hydrocarbures émis à Los Angeles reste beaucoup plus élevée qu'à Paris. Ces travaux viennent d'être publiés dans la revue Journal of Geophysical Research.

Les composés organiques volatils (COV), parmi lesquels les hydrocarbures (molécules constituées uniquement de carbone et d'hydrogène), sont des polluants atmosphériques majeurs et des précurseurs de composés nocifs (comme l'ozone troposphérique ou les aérosols organiques secondaires). En zone urbaine, les sources d'émission des COV par les activités humaines sont nombreuses : la distribution, le stockage et la combustion de combustibles fossiles, ainsi que les activités faisant appel à l'utilisation des solvants, en font partie. Mais, si ces sources sont bien connues, il n'existe pas encore de consensus sur leur importance relative alors qu'elle s'avère indispensable pour estimer leurs impacts.

Une équipe internationale impliquant des scientifiques français a réalisé en 2009 et 2010, dans le cadre des programmes MEGAPOLI5 et CALNEX, deux campagnes consacrées aux principaux polluants atmosphériques, dont les COV, dans les mégapoles de Paris et de Los Angeles. A l'aide de chromatographes en phase gazeuse déployés au sol et d'un spectromètre de masse à transfert de protons embarqué à bord de l'avion de recherche français ATR-42, elle a mesuré les teneurs de ces polluants dans les panaches de pollution de ces deux villes.

En comparant les données obtenues à d'autres déjà disponibles pour plusieurs villes d'Europe et des États-Unis, elle a d'abord confirmé qu'en zone urbaine les hydrocarbures volatils autres que le méthane6 (soit des composés comprenant de 2 à 12 atomes de carbone) proviennent essentiellement des véhicules automobiles. Une conclusion qui va dans le sens de précédents résultats7. Les chercheurs ont ensuite constaté que les proportions de ces hydrocarbures sont identiques d'une ville à l'autre (malgré une plus grande utilisation du diesel en Europe qu'aux États-Unis), et qu'à Los Angeles, elles ne varient pas durant le week-end, période où le trafic des poids lourds diesel diminue significativement. Ils ont ainsi pu conclure que les motorisations à essence constituent probablement la principale source des hydrocarbures volatils dans les agglomérations.

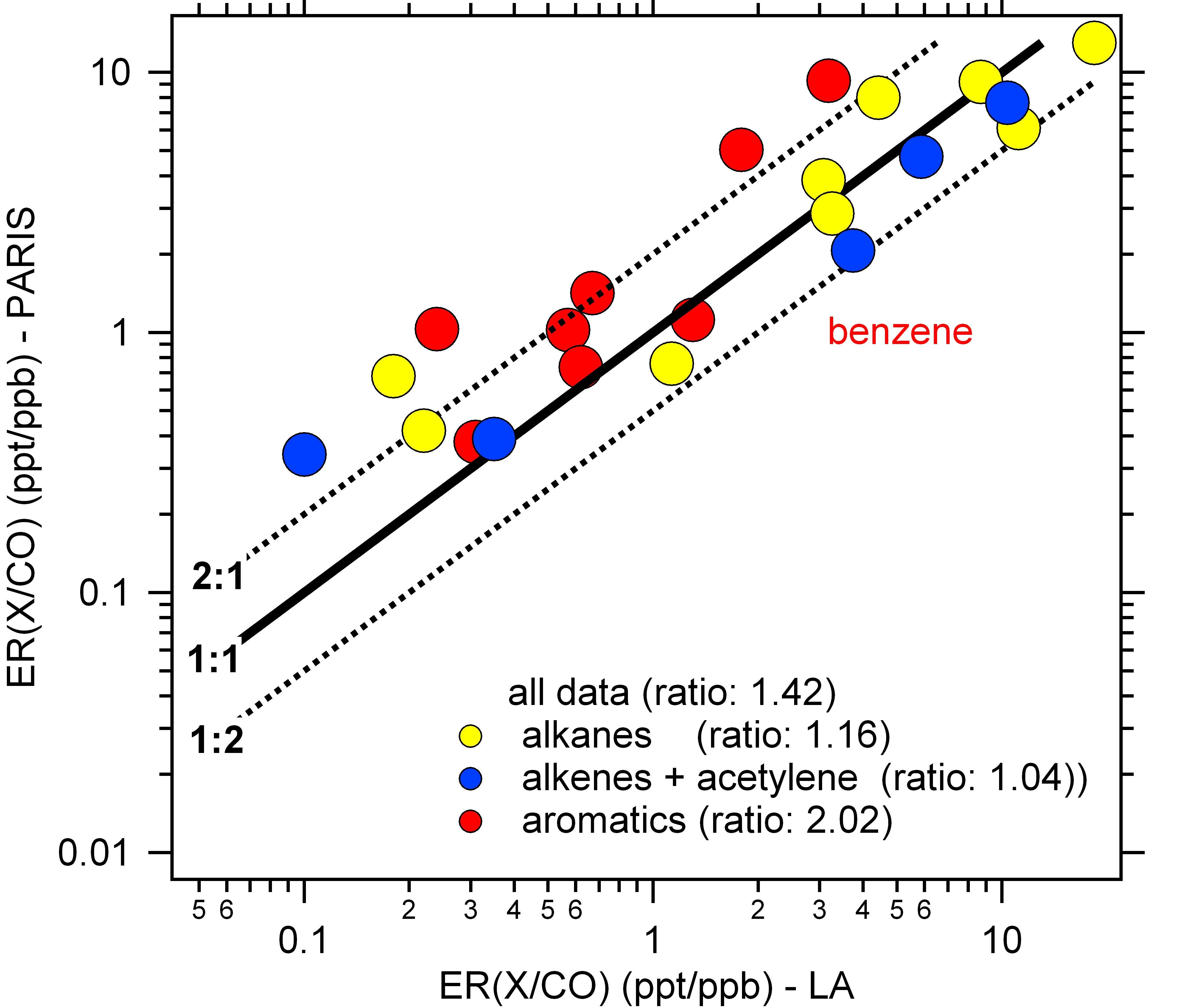

Cependant, les chercheurs ont relevé une particularité en région parisienne pour les hydrocarbures volatils aromatiques8 autres que le benzène. En effet, l'étude montre que les proportions en ces composés sont à Paris, deux à trois fois plus élevées qu'à Los Angeles ou dans les autres villes d'Europe étudiées. Leur concentration dans la capitale française n'est cependant que 1,5 fois plus forte que dans la ville américaine du fait d'une plus forte pollution globale aux hydrocarbures volatils à Los Angeles. Pourquoi une telle différence entre ces deux villes ? Les composés aromatiques volatils autres que le benzène9 sont des composants majeurs des essences. Or, leurs teneurs dans les essences varient d'un pays à l'autre. Elles sont plus faibles en Californie qu'en France en raison d'une réglementation plus restrictive. Voilà qui pourrait constituer un début d'explication. Les raisons de cette concentration élevée en hydrocarbures aromatiques volatils dans les panaches de pollution parisiens ainsi que son impact sur la formation de nouvelles particules organiques restent à élucider.

|

|

| Los Angeles pendant la campagne CALNEX. © Daniel Lack, CIRES (NOAA, Université du Colorado à Boulder) |

|

|

| Site de mesures dans le Laboratoire de l’hygiène de la Ville de Paris pendant la campagne MEGAPOLI en 2009 © Valérie Gros, LSCE (CNRS/CEA/UVSQ) |

|

|

|

Comparaison des rapports à l’émission (ER) des COV relatifs au CO, traceur des émissions à l’échappement automobile, entre Paris et Los Angeles. Les rapports à l’émission des composés aromatiques sont représentés en rouge ; ces rapports sont en moyenne, au moins, 2 fois supérieurs à Paris qu’à Los Angeles témoignant de l’enrichissement en composés gazeux aromatiques, à l’exception du benzène, dans l’atmosphère parisienne |

Notes :

1 Ces hydrocarbures volatils ne sont qu'une partie de la pollution automobile et ne concernent pas les émissions de particules émises par le parc automobile.

2 Cooperative institute for research in environmental sciences (University of Colorado), Earth System research laboratory (NOAA) et Department of atmospheric sciences (University of California)

3 IPSL ou Institut Pierre-Simon Laplace regroupe six laboratoires en sciences de l'environnement dont le LISA et le LSCE

4 En dehors du benzène

5 Voir : Consulter le site web

6 Le méthane est le plus simple des hydrocarbures (CH4).

7 Gros et al., 2011, Gaimoz et al. 2011

8 Les hydrocarbures aromatiques sont des composés de la famille du benzène.

9 La concentration du benzène dans les carburants est limitée à 1% en volume.

Références :

Emission ratios of anthropogenic VOC in northern mid-latitude megacities: observations vs. emission inventories in Los Angeles and Paris. Borbon, A., J. B. Gilman, W. C. Kuster, N. Grand, S. Chevaillier, A. Colomb, C. Dolgorouky, V. Gros, M. Lopez, R. Sarda-Estève, J. S. Holloway, J. Stutz, H. Petetin, S. A. McKeen, M. Beekmann, C. Warneke, D. D. Parrish, and J. A. de Gouw, Journal of Geophysical Research, Première mise en ligne le 27 février 2013. Volume 118, Issue 4. Pages 1585–2083. doi:10.1029/2012JD018235.

Contacts :

Chercheur CNRS l Agnès Borbon I T 01 45 17 15 88 l This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Presse CNRS l Priscilla Dacher I T 01 44 96 46 06 l This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thursday, 18 April 2013

Poste d'ingénieur d'études BAP C

L’ingénieur d’étude sera en charge de maintenir, de déployer et d’opérer l’instrumentation de terrain du LISA. Cette instrumentation est dédiée à l’étude des aérosols et des gaz présents à l’état de traces dans l’atmosphère. Les campagnes et sites d’observation sont localisés en France mais également à l’étranger.

Une des principales missions actuelles liée à ce poste est la gestion instrumentale des stations d’observations déployées en Afrique. L’objectif de ces stations est d’étudier la variabilité spatio-temporelle des contenus en aérosols désertiques de l’échelle sub-journalière à l’échelle pluriannuelle et de l’échelle locale à l’échelle continentale. Il sera également amené à assurer le déploiement des capteurs et instruments du laboratoire lors de campagnes de mesures internationales.

Voir la description PDF

Pour inscription, suivre ce lien http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23693/s-inscrire-aux-concours-i.t.r.f.-de-categorie-a.html

Tuesday, 26 March 2013