A detailed archive of aerosols in Europe since the last deglaciation

Ice more than 12,000 years old discovered in the Mont Blanc massif: A detailed archive of aerosols in Europe since the last deglaciation

Atmospheric aerosol is a key player in regional climate, yet remains poorly understood. Ice simultaneously archives past climate, aerosol load and composition but, except in polar regions, its study has so far not allowed examination of the link between aerosol and climate during the last great deglaciation. This lack of data at mid-latitudes is crucial for Europe which, in addition to major climatic fluctuations, has experienced anthropogenic pressure long before the start of the industrial era, with the modification of land use during the last millennia of the Holocene by the first agricultural societies.

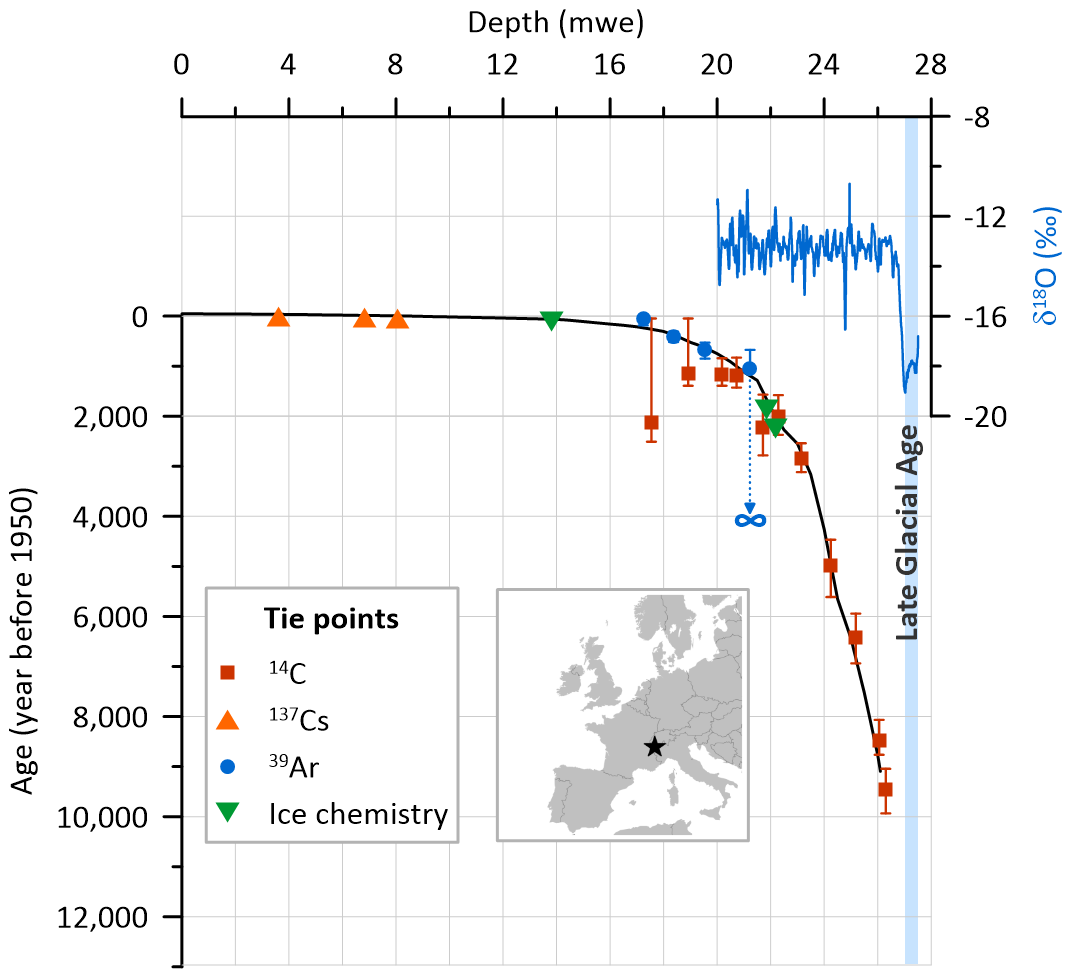

We have discovered a glacier in the French Alps that has archived the evolution of aerosol in Europe over the last ~12,000 years. Unlike glacial sites often located in a pass, this glacier is situated on a flat summit of the Mont Blanc massif, which minimizes the high stresses due to glacier flow on the ice near the bedrock, a phenomenon disrupting the climatic record beyond a few thousand years. This new ice core has been dated using argon (39Ar) on air bubbles and the identification of lead pollution during the Roman Antiquity for the most recent part, by measuring 14C on particulate organic matter and the 18O profile for the end of the glacial period and the beginning of the Holocene.

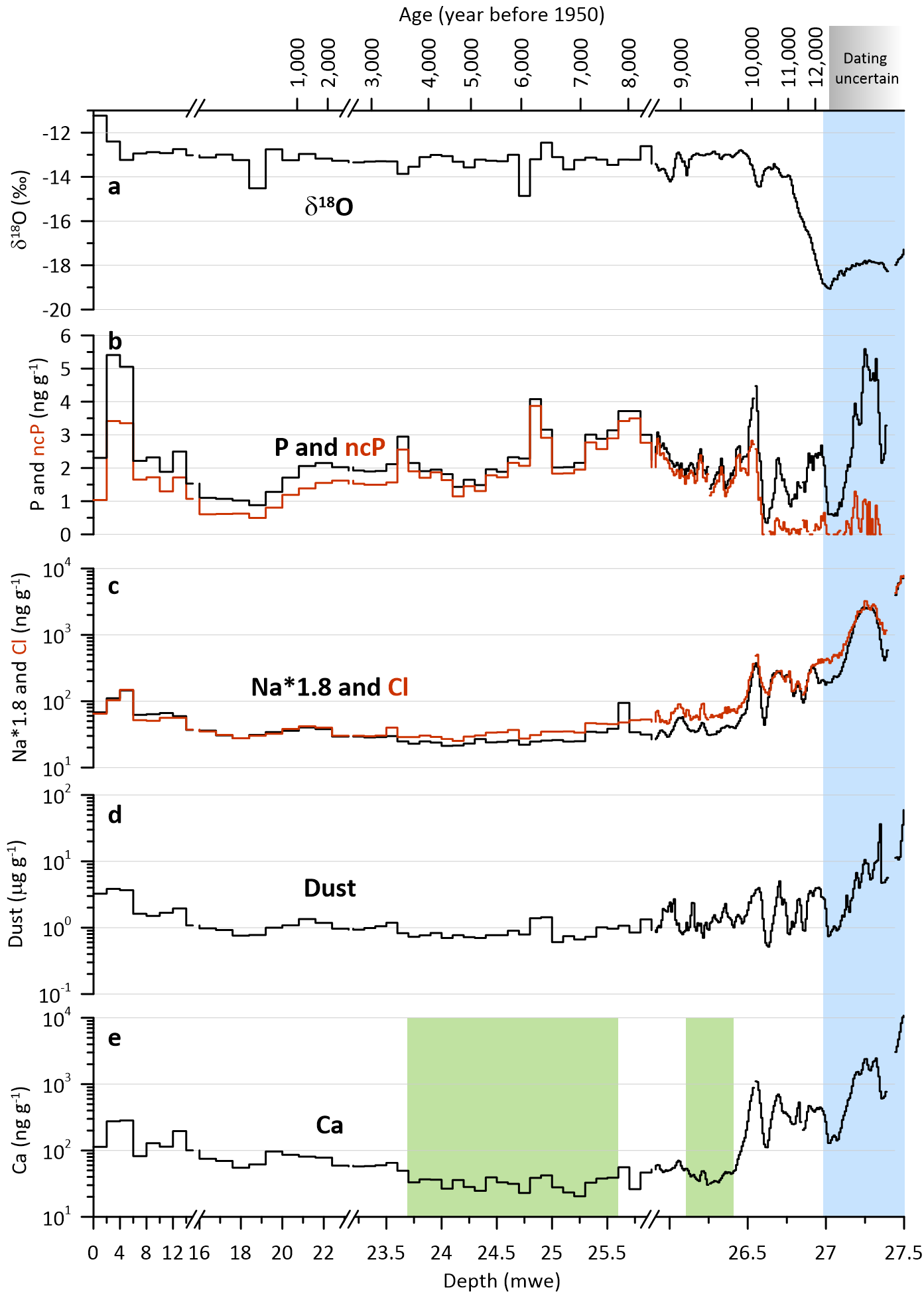

Analysis of the sodium, calcium and water-insoluble dust in this ice shows a sharp increase in the deposition of marine and terrigenous aerosols between the Holocene and the end of the Ice Age, suggesting increased zonal atmospheric circulation at mid-northern latitudes and aridification of certain regions. Although still to be confirmed, we have suggested the Sahara as a potentially major source of terrigenous aerosol in Western Europe during the last cold period. Conversely, the fraction of phosphorus (non-crustal) of biotic origin (ncP) decreases in cold periods, in agreement with reduced vegetation in Western Europe during the cold climate. Finally, an examination of the Holocene reveals calcium fluctuations modulated by wet episodes in the Sahara, as well as a steady decline in ncP in line with the progressive deterioration of the climate (temperature and humidity) and, more recently, deforestation linked to the development of agriculture.

Ice drilling operation at the foot of Mont Blanc. Crédit : LGGE/OSUG, Bruno Jourdain

Figure 1 : Dating of the core extracted near Mont Blanc. Top in blue: Lower part of the 18O profile attesting to the presence of ice dating from the last glaciation (LGA). Bottom: Age-depth relationship of the core, essentially based on measurements of 14C (red squares) as well as 39Ar (blue circles) and lead disturbance related to Roman antiquity (green triangles)..

Figure 2 : Climate record (18O) and various aerosol proxies: ncP for biotic aerosol, Na and Cl for sea salt, Ca and dust for terrigenous aerosol. Green bands indicate wet periods in the Sahara during the early and middle Holocene. Na, Ca and dust profiles are plotted on a log scale.

This work was coordinated by LISA, the Desert Research Institute (Reno, NV), and the University of Heidelberg with the participation of the IGE (Grenoble), the University of Tübingen, and the Curt Engelhorn Centre for Archaeometry Mannheim).

This research was supported by INSU-CNRS and ADEME (LEFE-CHAT “ESCARGO” program) and the European ALPCLIM and CARBOSOL programs.

More informations :

M. Legrand, J. R. McConnell, S. Preunkert, D. Wachs, N. J. Chellman, K. Rehfeld, G. Bergametti, S. M. Wensman, W. Aeschbach, M. K. Oberthaler, & R. Friedrich , Alpine ice core record of large changes in dust, sea-salt, and biogenic aerosol over Europe during deglaciation, PNAS NEXUS, 4 (6), https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf186, 2025

Seminar by J. Zheng, postdoc at NASA's Goddard Space Flight Center

Seminar by Jianyu Zheng, postdoctoral researcher at NASA Goddard Space Flight Center / Goddard Earth Science Technology and Research (GESTAR) II

On June 18 and 19, 2025, Jianyu Zheng, a postdoctoral researcher at NASA's Goddard Center, visited LISA. A LISA collaborator since his thesis, he took advantage of his stay to talk with LISA researchers and students and visit the CESAM simulation platform. Jianyu Zheng gave a seminar on June 18, 2025 entitled “The retrieval of dust optical depth and effective diameter based on CALIOP and MODIS observations from visible to thermal infrared”.